Familienbild

© Gertrud Scherf

Am Morgen nach dem Umzug saß ich beim Frühstück in der Küche. Um mich herum standen und stapelten sich Kartons mit Kochutensilien, Geschirr, Besteck und den vielen Kleinigkeiten, von denen ich erst beim Einpacken wieder erfahren hatte, dass ich sie besaß. Ich schaute aus dem Fenster hin über die Kleinstadtdächer; in der Nacht waren sie weiß geworden. Eine Gruppe von Tauben landete mit lautem Geschrei auf dem nahen Giebel. Vermutlich würden sie bald versuchen, auf meinem Balkon Nester zu bauen. Von unten drang Straßenlärm herauf, und ich wünschte mich zurück in die alte Wohnung, wo ich von meinem Platz am Esstisch in hohe Bäume schaute.

Am Morgen nach dem Umzug saß ich beim Frühstück in der Küche. Um mich herum standen und stapelten sich Kartons mit Kochutensilien, Geschirr, Besteck und den vielen Kleinigkeiten, von denen ich erst beim Einpacken wieder erfahren hatte, dass ich sie besaß. Ich schaute aus dem Fenster hin über die Kleinstadtdächer; in der Nacht waren sie weiß geworden. Eine Gruppe von Tauben landete mit lautem Geschrei auf dem nahen Giebel. Vermutlich würden sie bald versuchen, auf meinem Balkon Nester zu bauen. Von unten drang Straßenlärm herauf, und ich wünschte mich zurück in die alte Wohnung, wo ich von meinem Platz am Esstisch in hohe Bäume schaute.

Das Foto hatte ich zuoberst in eine Schachtel mit anderen Bildern gelegt. Nun holte ich es vorsichtig aus der Verpackung und legte es vor mich auf den Tisch. Leider war ich offenbar doch nicht sorgfältig genug gewesen, denn das Glas war gebrochen und der Pappendeckel auf der Rückseite eingedrückt. Ich würde mich gleich morgen oder besser noch heute Nachmittag darum kümmern, damit das Bild bald wieder unversehrt wäre.

Alle fünf, die um den Tisch saßen, hatten lachende Gesichter und selbst der Hund im Vordergrund schien zu lachen. Das Bild wollte ich auch diesmal wieder so hängen, dass ich es von meinem Platz am Esstisch anschauen konnte. Es würde mir, wie in den vorherigen Wohnungen, Mut und Zuversicht vermitteln.

In den Gelben Seiten fand ich zwei Glasereien. Ich nahm den Stadtplan und machte mich auf die Suche. Am Gebäude der ersten Firma informierte ein Schild, dass der Betrieb aufgegeben sei. Aber die zweite Glaserei existierte, und der alte Mann, der mich nach meinem Anliegen gefragt hatte, stellte die Neuverglasung des Bildes für den nächsten Vormittag in Aussicht. Offenbar war ihm aber meine Enttäuschung nicht entgangen, denn er sagte: „Also gut, ich mache es gleich. Kommen Sie in einer halben oder dreiviertel Stunde wieder. Vielleicht haben Sie noch ein paar Besorgungen zu machen.“

Erleichtert dankte ich und bat, möglichst entspiegeltes Glas zu verwenden, denn schon öfters hatten mich die Spiegelungen gestört.

Der Marktplatz zeigte beeindruckende Fassaden, aber an zu vielen Häusern gaben Tafeln bekannt, dass Laden- oder Geschäftsräume in diesem Haus zu vermieten seien. Ich ging an den Schaufenstern der Kettenläden entlang, fand nur einen Billig-Lebensmittelmarkt und kaufte dort lustlos für mein Abendessen ein. Als ich die Glaserei betrat, lag mein Bild fertig gerahmt auf dem Arbeitstisch. Der Glaser packte es sorgfältig ein, und ich eilte durch den vorfrühlingshaft hellen Spätnachmittag zurück in die Wohnung.

Als ich mich zum Abendessen setzte, hing das Bild schräg gegenüber neben dem Fenster. Ich aß Nudeln mit wässerigen Gelben Rüben und faden Champignons, trank ein Glas Rotwein und betrachtete wieder einmal die heitere Szene.

Lag es am entspiegelten Glas oder an der neuen Beleuchtung? Neben dem Gartentisch, am rechten Bildrand, war ein Schatten. Ich stand auf, ging von vorn ganz nah an das Bild heran, dann einen Schritt nach links, einen nach rechts. Der Schatten blieb. Vielleicht war durch das Herausnehmen aus dem alten und das Einfügen in den neuen Rahmen Schmutz oder Feuchtigkeit aufs Foto gelangt. Ich hängte das Bild ab und betrachtete es unter starkem Lampenlicht erneut. Das Papier schien sauber und unversehrt, aber der Schatten blieb. Es sah aus, als hätte eine Person, die selbst nicht im Bild war, aber ihren Schatten warf, rechts von der Gruppe gestanden. Ich hängte das Bild wieder an seinen Platz.

Den nächsten Tag verbrachte ich mit Einräumen der Küchenschränke und des Bücherregals. Ich wollte die letzten Urlaubstage nutzen, denn sobald ich die Stelle im Krankenhaus angetreten hätte, würde ich von den neuen Aufgaben sicher zunächst so beansprucht, dass für anderes nicht mehr viel Zeit und Kraft blieben.

Erst am Abend betrachtete ich wieder das Bild. Bislang war mir nicht aufgefallen, dass das ältere der beiden Mädchen dick war. Übergewicht war damals bei Kindern und Jugendlichen noch längst nicht so häufig wie jetzt. Das Mädchen hat ein großes Stück Kuchen vor sich auf dem Teller und ist dabei, sich wieder einen Brocken in den Mund zu schieben.

Ich nahm meinen noch halb vollen Teller mit Hirse und Gemüse, stellte ihn neben der Spüle ab, holte die Zeitung und setzte mich im Wohnzimmer aufs Sofa.

Während des Frühstücks am nächsten Morgen legte ich zwei Listen an: eine mit Erledigungen für den Tag und eine mit Besorgungen. Ich verbrachte die nächsten Stunden mit Einkäufen, nahm mir aber zwischendurch Zeit, die Kirche und das Schloss anzuschauen. Es war ein sonniger, aber kühler Tag, unter den mächtigen Bäumen im Schlosspark blühten Schneeglöckchen und Krokus. Ganz unerwartet fand ich einen Naturkostladen mit einem verlockenden Lebensmittelangebot. Ehe ich nach Hause zurückkehrte, schaute ich in das Schaufenster eines kleinen Modegeschäfts, das ich vorher nicht bemerkt hatte. Das dunkelblaue Kleid gefiel mir. Ich trage kaum Kleider, aber bei der einen oder anderen Gelegenheit könnte ich es vielleicht anziehen. Größe 36 müsste wohl passen. Wenn es nächste Woche noch da ist, so beschloss ich, gehe ich rein und probiere es an.

…

Sie wollen wissen, wie diese Geschichte weitergeht?

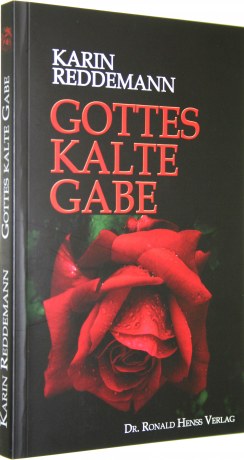

Die vollständige Geschichte findet sich in dem Buch / eBook

Gertrud Scherf

Signaturen

Mysteriöse Geschichten

Dr. Ronald Henss Verlag

***

Der Text ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen jeglicher Art nur mit Zustimmung des Verlags.

***

Mein Onkel Vicente, den wir Winni nannten, um seinen Namen nicht zu verhunzen, liebte keine Frauen. Männer wohl auch nicht. Er war unser Onkel Winni, der keinen brauchte. Ein sexuelles Neutrum. Dachte ich. Wie das Seepferdchen, das sich selbst genügt. Tatsächlich hat er sein Leben gelebt, um für uns da zu sein. Für die billig beschmierten Frühstücksstullen seiner Stiefmutter Oma Gerda Nord hat er auf süße Küsse verzichtet. Jetzt ist er tot. In seinem Grab liegt der Eisbär aus Plüsch, den er mir versprochen hatte. Hab ihn da hinein geschmissen, trotzig, starr, weil ich nicht flennen wollte, obwohl mir da was im Hals steckte, das mein Hirn fressen wollte. Der Pfarrer guckte böse, vielleicht war er aber auch nur angerührt von einer Stimmung, die er nicht kannte. Von einem warmen Gefühl, das Frühling verspricht und in den Lenden eines Abgestorbenen nicht mehr existieren darf. Hermi Weißmüller, die Winni nach dem Tod von Oma Nord immer ein frisch belegtes Brötchen auf die Fußmatte gelegt hat, immer im Papiertütchen, weil sie Plastik hasste, hat bitterlich geweint. Pfarrer Hansen dachte vielleicht, sie sei seine heimliche Geliebte gewesen. Und ich, die mit dem Eisbären, noch eine dazu. Eine frische mit echten Zähnen. Alter Schlawiner. Pfarrer Hansen heulte zur Sonne, wie sie das machen, wenn sie müssen. Ich musste nicht, dachte an mein Versprechen, mit ihm nach Amerika zu fliegen, da wollte er hin. Sprach kein Wort Englisch, war aber der Beste im Kreuzworträtseln. Kannte alle Politiker beim Vornamen, kaufte mir mein erstes Gold, das um meinen Hals hing und dort immer noch hängt, obwohl das Schwere, Auffällige es bescheiden macht, das Mode wurde. Ich bettelte ihm meinen Käfer ab, der grün mit dicken Angeberreifen war, schwor ihm, zu dolmetschen wie der Teufel, wenn wir erst einmal da sind, irgendwo auf dem Highway, wo wir Sommer atmen können. Hat Winni die Jahreszeiten wittern können? Vicente Enrique Llano-Garcia, das schmilzt auf Zungen, die kühl und nordisch sind. Er klang so verheißungsvoll, er war schön. Ist abe nie dem Ruf der Wildnis gefolgt. War unser zweiter Vater, hat meiner Mutter die Wange gestreichelt, wenn sie allein war und gegen den Wind anschrie. Seiner Schwester. Vielleicht hat er sich sein Glück gesucht, geholt, irgendwo in schmuddeligen Hinterzimmern, wo Liebe versprochen wird. Schäme mich dafür, daran zu denken, wie er sich Sex besorgt hat. Denke, auch er hat nachts das Verlangen gespürt. Nachts, wenn der Kopf herumspukt und nach unserer Lust greift wie ein Alptraum mit langen Krallen, der sich festbeißt in uns, bis wir vor Wonne glänzen und schreien. Schwitzen im banalen Strahl einer Taschenlampe. Bis wir merken: Das ist gar kein Horror, der da lacht, wenn wir brüllen und es herrlich finden.

Mein Onkel Vicente, den wir Winni nannten, um seinen Namen nicht zu verhunzen, liebte keine Frauen. Männer wohl auch nicht. Er war unser Onkel Winni, der keinen brauchte. Ein sexuelles Neutrum. Dachte ich. Wie das Seepferdchen, das sich selbst genügt. Tatsächlich hat er sein Leben gelebt, um für uns da zu sein. Für die billig beschmierten Frühstücksstullen seiner Stiefmutter Oma Gerda Nord hat er auf süße Küsse verzichtet. Jetzt ist er tot. In seinem Grab liegt der Eisbär aus Plüsch, den er mir versprochen hatte. Hab ihn da hinein geschmissen, trotzig, starr, weil ich nicht flennen wollte, obwohl mir da was im Hals steckte, das mein Hirn fressen wollte. Der Pfarrer guckte böse, vielleicht war er aber auch nur angerührt von einer Stimmung, die er nicht kannte. Von einem warmen Gefühl, das Frühling verspricht und in den Lenden eines Abgestorbenen nicht mehr existieren darf. Hermi Weißmüller, die Winni nach dem Tod von Oma Nord immer ein frisch belegtes Brötchen auf die Fußmatte gelegt hat, immer im Papiertütchen, weil sie Plastik hasste, hat bitterlich geweint. Pfarrer Hansen dachte vielleicht, sie sei seine heimliche Geliebte gewesen. Und ich, die mit dem Eisbären, noch eine dazu. Eine frische mit echten Zähnen. Alter Schlawiner. Pfarrer Hansen heulte zur Sonne, wie sie das machen, wenn sie müssen. Ich musste nicht, dachte an mein Versprechen, mit ihm nach Amerika zu fliegen, da wollte er hin. Sprach kein Wort Englisch, war aber der Beste im Kreuzworträtseln. Kannte alle Politiker beim Vornamen, kaufte mir mein erstes Gold, das um meinen Hals hing und dort immer noch hängt, obwohl das Schwere, Auffällige es bescheiden macht, das Mode wurde. Ich bettelte ihm meinen Käfer ab, der grün mit dicken Angeberreifen war, schwor ihm, zu dolmetschen wie der Teufel, wenn wir erst einmal da sind, irgendwo auf dem Highway, wo wir Sommer atmen können. Hat Winni die Jahreszeiten wittern können? Vicente Enrique Llano-Garcia, das schmilzt auf Zungen, die kühl und nordisch sind. Er klang so verheißungsvoll, er war schön. Ist abe nie dem Ruf der Wildnis gefolgt. War unser zweiter Vater, hat meiner Mutter die Wange gestreichelt, wenn sie allein war und gegen den Wind anschrie. Seiner Schwester. Vielleicht hat er sich sein Glück gesucht, geholt, irgendwo in schmuddeligen Hinterzimmern, wo Liebe versprochen wird. Schäme mich dafür, daran zu denken, wie er sich Sex besorgt hat. Denke, auch er hat nachts das Verlangen gespürt. Nachts, wenn der Kopf herumspukt und nach unserer Lust greift wie ein Alptraum mit langen Krallen, der sich festbeißt in uns, bis wir vor Wonne glänzen und schreien. Schwitzen im banalen Strahl einer Taschenlampe. Bis wir merken: Das ist gar kein Horror, der da lacht, wenn wir brüllen und es herrlich finden.

Als Lore Habermann vom Briefträger erfuhr, dass Frank Thiessen von nebenan 500 Euro im Preisausschreiben der Zeitung gewonnen hatte, freute sie sich ehrlich für ihn. Vielleicht würde das Bewegung in sein Leben bringen.

Als Lore Habermann vom Briefträger erfuhr, dass Frank Thiessen von nebenan 500 Euro im Preisausschreiben der Zeitung gewonnen hatte, freute sie sich ehrlich für ihn. Vielleicht würde das Bewegung in sein Leben bringen.

Mauerstücke - Erinnerungsgeschichten

Hrsg. Bettina Buske und Patricia Koelle

Mauerstücke - Erinnerungsgeschichten

Hrsg. Bettina Buske und Patricia Koelle

Gottfried Johannes Müller

Einbruch ins verschlossene Kurdistan

Gottfried Johannes Müller

Einbruch ins verschlossene Kurdistan